AI時代に税理士は不要?経理業務はどこまで自動化できるか

「AIが進化すれば、税理士はいらなくなるのでは?」

そんな声を聞くことが増えてきました。

たしかに、ここ数年の技術進化には目を見張るものがあります。

ですが、本当にすべての税務・会計業務がAIで完結する日が来るのでしょうか?

今回は、税理士の視点から「AIと税理士の関係」についてわかりやすく解説します。

目次 ▲

AIで何ができるようになった?

最近のAI技術とクラウド会計ソフトの進化により、以下のような業務はすでに高い精度で自動化されています。

- レシート・請求書の読み取りと仕訳登録(OCR+AI)

- 銀行明細やクレジットの自動連携

- 毎月の試算表や資金繰り表の自動作成

- ChatGPTを使った税務相談の一次対応

freeeやマネーフォワードを導入している企業では、日々の経理処理が「ほぼ自動で終わる」ことも珍しくありません。

自動化が進んで「不要になる仕事」

AIに置き換わりやすい仕事は、ルールが明確で、繰り返し処理できる業務です。

| 自動化されやすい業務 | 内容 |

|---|---|

| 単純な仕訳入力 | 領収書、レシート、明細から自動変換 |

| 定型的な申告書 | 法人税や消費税の簡易申告 |

| 経費精算業務 | スマホで撮影→即登録&計上 |

| 勘定科目の推測 | 過去の傾向からAIが自動提案 |

これらの業務は今後ますます「人の手が要らなくなる」でしょう。

ただ、どの方法であっても「何も分からなくてもできる」ものではないことに注意が必要です。

「経理の知識なくてもできる!」や「簿記を知らなくてもできる!」というのは半分正解で半分不正解です。

何の知識もない方のやった経理は間違えもたくさんあります。

知識がないということは間違っていても気が付かないということですから甘い言葉には注意も必要です。

それでも税理士が必要な理由

AIにできない・苦手なこともたくさんあります。代表例は次の通りです。

- 経費か否かの判断(グレーゾーン対応)

- 税務調査への対応(説明責任・交渉)

- 節税の提案(ケース別の構造理解)

- 事業承継・相続・M&Aなどの複雑な税務

- 業種特有の処理(例:調剤薬局の在庫評価、動物病院の医薬品管理)

「過去のデータに基づいて処理」するのはAIが得意ですが、

「これからの戦略を立てる」には人の判断が欠かせません。

税理士の役割は「処理」から「判断」へ

これからの税理士に求められるのは、

✅仕訳や記帳ではなく、

✅意思決定をサポートする「アドバイザー的存在」です。

たとえば――

- 資金繰りが不安な時、どうすれば倒れずに乗り切れるか?

- 従業員を雇うとき、社会保険や税務の影響は?

- 法人化・分社化のメリットは?

- 節税と税務リスクのバランスをどうとるか?

こうした「経営の岐路」で頼れるのが、AIではなく人間の税理士です。

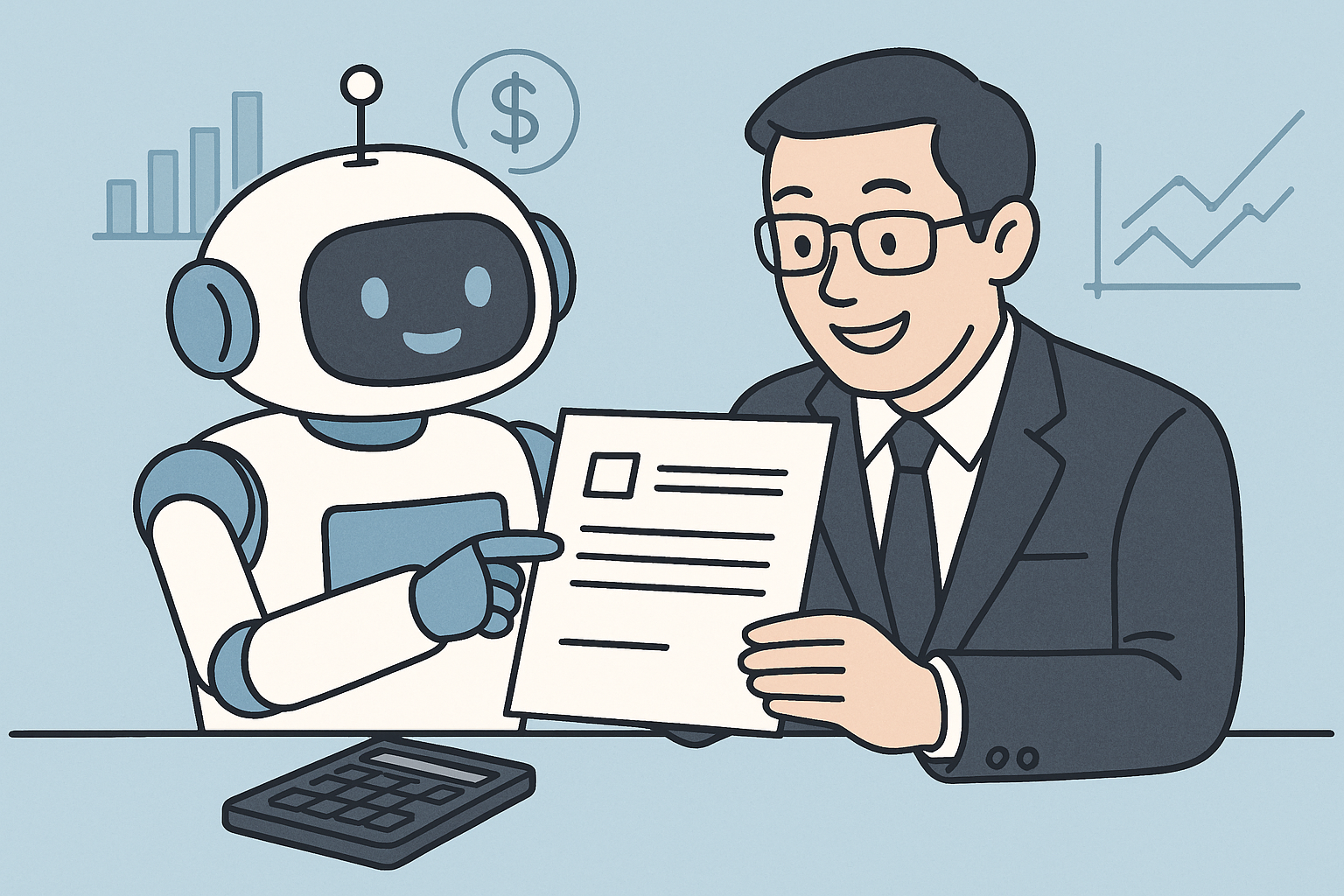

今後求められるのは「AI × 人」チーム

理想のスタイルは、

日々の経理はAIに任せる、判断や未来設計は税理士に相談する

という分業体制です。

- 時間・手間・コストはAIで削減

- 精度・安心・戦略は税理士で確保

経営者の負担を減らしつつ、質の高い判断を下すには、この「ハイブリッド」が最適です。

また、経営者の側でもAIや税理士に頼り切らないことも必要です。

経費の基準や経費になるものならないものの基準などは税理士に聞きながら吸収してくことがとても重要です。

まとめ:AIに任せる、税理士に相談する

AIが得意なこと、税理士が得意なこと――それぞれを正しく使い分けることで、

経営の効率と安心を両立することが可能です。

「うちの経理、どこまで自動化できる?」

「今の税理士、提案してくれないんだけど…?」

そんな時は、お気軽にご相談ください。

AIも税理士も、うまく使えばあなたの心強いパートナーになります。